この記事の執筆者

write by IFC

新宿駅9分 渋谷駅14分 創業62年の安心・信頼の実績

新宿駅9分 渋谷駅14分 創業62年の安心・信頼の実績

〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-1 ロゴをクリックで公式ページへとびます。

フィルターを選ぼう

アクアリウム水槽内の水質を維持する装置であるフィルターには色々と種類があります。

それぞれ良い点悪い点があり用途によって使い分けると力を発揮します。

ここでは一般的に購入できるフィルターを紹介し、選び方と特徴を説明します。

水槽の水は魚のフンや餌の食べ残し、水草の枯れ葉などのゴミや、それらが原因となり発生したアンモニアなどの有害物質によって汚れていきます。

そのまま放置しておくと、汚れや有害物質が原因で生体が死んでしまいます。

その汚れや有害物質を取り除き、きれいな水を保つ装置がアクアリウムにおいてのフィルターの役目です。

このろ材はゴミをろ過すると徐々に機能が落ちていくものもあり、定期的の交換が必要です。

そしてろ材には基本以下の3つのろ過機能がついています。

微生物による水の白濁などを抑えたい場合や、アンモニアの分解にはこのろ過能力が重要です。

上記3つのろ過がどれ一つ欠けても水槽は綺麗な状態で維持できません。

アクアリウムのフィルターはこの物理ろ過、生物ろ過、化学ろ過の3つの機能を水槽に導入する装置です。

その機能を持たせるために、ろ材をフィルターのろ過槽に入れます。

どんなに高価なフィルターを購入したとしても、ろ材が無いと機能しません。

そのためろ材はフィルターの本体とも言われるほど重要です。

ろ過の中で最も重要な機能といえるのが、ろ過バクテリアによる生物ろ過になります。

生物ろ過が効率的に働けば、水がきれいになり有害物質が分解されるため、見た目の向上、生体の健康維持、水換えの手間の削減など様々なメリットがあります。

そのため、この良い働きをするろ過バクテリアの繁殖・定着をさせる必要があります。

そのためには下記のような設備・環境が必要です。

・ろ過バクテリアが定着するための素材(ろ材)があること

・酸素が十分に供給されていること

・水流があること

この3つが重要になります。

アクアリウムで良いバクテリアというのは「好気性細菌」という酸素をエネルギーに働くバクテリアになります。

酸素が足りないと「嫌気性細菌」という水槽内の環境に悪影響な物質を排出するバクテリアが繁殖してしまいます。

そのため「ろ過バクテリアのすみかになる場所」が用意されていて、そこには「酸素が十分あり」、それが供給されるように「水が流れていること」が重要になってきます。

外部フィルター

外掛けフィルター

流動式フィルター

上部フィルター

底面フィルター

投げ込みフィルター

スポンジフィルター

オーバーフロー水槽

ここではそれぞれの特徴やメリット・デメリットを説明します。

☆☆☆☆:ない・悪い

★☆☆☆:良くない

★★☆☆:普通

★★★☆:普通より良い

★★★★:非常に良い

ここからは各フィルター個別に説明します。

水槽外に設置するフィルターです。

汎用性の高いフィルターで、ろ材を入れる容器と、その上部や給水口にに水を循環させるためのポンプがついている構造となっています。

ろ材容量が大きいため、強力な生物濾過が実現可能で、濾過能力はフィルターの中でもトップクラスです。そのため、どんなタイプの水槽でも設置できる汎用性の高いフィルターです。

また、耐久性、メンテナンス性が高いのも特徴です。フィルターの中で空気に接触しない構造ですので、水草育成に必須な「二酸化炭素(CO2)」を逃がしにくく、最も水草育成に向いているフィルターでもあります。

水槽台の中などに外部フィルターを収納してしまえば、水槽周りのおさまりも良いですし、何より水槽の中が吸水、排水パイプだけになるので景観を汚さず見栄えもよくなります。

水槽の上部が空くので、照明設置スペースが確保でき、水草育成時の光量も十分に確保できます。また、水槽のメンテナンスもしやすいです。

基本的には大きめの60〜90cm程度のサイズの水槽のラインナップが豊富にありますが、30cm以下のサイズのものも最近多くみられます。設置スペースさえ確保できれば、あらゆるサイズに対応可能です。

・メリット

密閉率が高くCO2が逃げにくいので、水草育成に向いている

水槽の上部を専有しないため、照明を設置するスペースを確保でき、メンテナンスがしやすくなる

静音性が高く、寝室など、音が気になる部屋にも配置しやすい

水槽台の中など見えない場所に設置が可能なため、水槽周りがすっきりする

他のフィルターに比べろ材容量が大きいため、ろ過能力が高い

様々な種類のろ材を使用できる

ホースなどの配管にCO2やエアレーションを直結し、透過効率を上げることができる等、カスタマイズ性が高い

パーツ単位で販売されており、故障してもそのパーツを買い換えればいいため長持ちする

流通しているフィルター方式の中で、水槽のサイズや目的に幅広く対応している。

・デメリット

空気に接触しない構造のため、酸素を取り込みにくく、エアレーションをしないと酸欠になる可能性がある

他のフィルターに比べ値段が高い

設置や、掃除等が他のフィルターに比べ手間

フィルターのための設置スペースが別途必要となる

コンパクトなろ過装置で、水槽の上部の縁に引っ掛けて使用するタイプのフィルターです。

小型ですので設置、取り外しが楽で、ろ材の交換も手軽に行うことが可能です。

製品によっては「物理ろ過のみ」という商品もあったりますが、最近のものは外部フィルター同様、「生物ろ過」「物理ろ過」「化学ろ過」のろ材をすべて入れることができる商品も流通しています。

ただし、そもそものろ材容量がかなり小さいため、外部フィルターと比べると圧倒的に濾過能力も落ちます。

また、水面と排水パイプの間に高低差があると、水が水面をたたく音がしてしまいます。この高低差を出来る限りなくせば静かにはなりますが、夏場など、水の蒸発が多い時にはいつの間にか音がぴしゃぴしゃなっているということがよくあります。

この高低差を出来る限りなくせば静かにはなりますが、夏場など、水の蒸発が多い時にはいつの間にか音がぴしゃぴしゃなっているということがよくあります。

ろ材の交換は定期的に行う必要があり、頻度としては外部フィルターよりも多いため、ろ材購入費が維持費として発生します。

また、一部商品では、対応水槽サイズの割に水流が強い製品があったりします。

外部フィルターではれば流れの弱い排水パイプに変更したり、壁に水流を当てれば強弱の調整が可能ですが、外掛け式フィルターは固定式ですので水流の調整が難しいです。

水流が強い場合には熱帯魚の体力消耗や、水草の成長阻害などが起きてしまいますので、その場合には板を挟んだり、水流に強い水草に水流をあてワンクッション置く必要があります。

・メリット

安価に入手可能

小型なため、場所を取らず作業が行いやすい

水槽の上部が開くため、照明の設置スペースも確保できる

酸素を比較的取り込みやすい構造

・デメリット

濾過能力が低い

水面を水で叩いてしまう為、CO2が外へ逃げやすい

水面との高低差次第では落水音が出る

水流の調整が難しい

水槽上部に載せるように設置し、ポンプで水を汲み上げ濾過槽ので濾過後、水槽に水を戻すという方式のフィルターです。

ほとんどの上部フィルターは、設置するためには水槽にフレーム(黒フチ)が付いていないとうまく固定できないため、フレーム付き水槽を購入するか、別途フレームが必要になります。

ただ、フレーム(黒フチ)はあまり見た目がよくないことから、最近はフレームレス水槽が人気となり、それに伴い上部フィルターもあまり使われなくなりました。

(最近はフレーム無し水槽で使用できるタイプもでてきましたが一般的ではありません。)

また、外部フィルターとよくろ過能力を比べられたりしますが、

酸素供給量は「上部フィルター」が強いのでその分バクテリアが繁殖しやすく、ろ材容量は「外部フィルター」が大きいので、その分純粋なろ過能力が高くなっています。

このように、どちらにもメリットが有りますので一概にどちらが高いとはいえません。

外部フィルターでも、エアレーションや水草の光合成などで十分酸素を確保すればろ材容量の分外部フィルターのほうが「濾過能力が高い」といえます。

もちろんエアレーションをしなければバクテリアの繁殖に影響が出ますのでその時は「上部フィルターのほうが濾過能力が高い」といえるかと思います。

ただ、どちらでも対応サイズの規格を購入すれば問題なく有害物質を濾過できますので、その他の項目で選んだほうがいいかと思います。

・メリット

メンテナンスが楽

別の設置スペースが必要ない

物理ろ過が得意

酸素を取り込みやすい構造になっているため、生体、バクテリアが酸欠にならない

安価に入手可能

・デメリット

水面を水で叩いてしまう為、CO2が外へ逃げやすい

水槽上部を専有するため、見栄えが悪い

水槽上部半分を専有するため、照明設置のスペースが限られる(光量を求める水草の育成が困難)

落水音とモーター音が出る

水槽の底に、すのこのように穴が合いたフィルターを起き、その上にセラミックサンド・溶岩石・吸着系ソイルなど、多孔質な底床(バクテリアの住処)を敷き、ポンプやモーターで水を循環させ、底床自体をろ材として使いろ過する方式です。

底床全体をろ材として使用するため、ろ材容量が他のフィルターよりも圧倒的に大きいことから、生物ろ過能力が非常に高いと言われています。

ただし、同時に、物理ろ過も底床により行われますので、何も対策をしないと底床にどんどんゴミが蓄積してしまいます。

そうなると目詰りを起こしたりしますので、底床をプロホースで定期的に掃除するか、バクテリアが分解できる程度のゴミの量でまわしていく形となります。

金魚や大型肉食魚等のゴミが大量に出るタイプの生体には不向きといえます。反面シュリンプ系の小型生体には向いています。 水槽サイズが大きくなればなるほど底床掃除が手間になるため、個人の気合次第ですが、基本的には60cm水槽までと考えたほうがいいでしょう。

また、底面フィルターの方式には2種類あり、

底面フィルターから水を吸い上げるタイプ

外部フィルターなどの排水パイプを底面フィルターに繋いで底床から排水させる吹き上げタイプ

があります。

・メリット

安価に入手可能

底床がろ材となるため生物ろ過能力が高い

水槽上部のスペースが空くため、作業を行いやすい・見栄えがいい

水槽外に設置スペースが必要ない

エアレーションの音のみで比較的静か

位置がバッティングしないため、その他のフィルター(外部、上部、外掛け)と連結・併用させやすい

・デメリット

底床掃除に気を使う必要がある

大型水槽は手間が多く不向き

水草はソイル内の通水性が増し健全な状況を作れるのですが、フィルターの交換の際にはリセットするしか無い

底面フィルターに向いている底床と向いていない底床がある

その名の通り、水槽の中にフィルターそのものを入れて使用するタイプのフィルターです。水中フィルターとも呼ばれています。

エアレーションをチューブなどで連結し、その泡によって水流を作り出すタイプと、水中ポンプで水流を作り出すタイプが有ります。

上の写真の左側がエアーポンプ方式、右側が水中ポンプ方式です。

一般的には「投げ込みフィルター」と行ったらエアレーションもセットでついてくるタイプのものが多いです。

小型水槽のメインとして使用するか、大型水槽のサブフィルターとして使用することが多く、小型の金魚水槽や、小型の水槽入門セット等にセットでついてくることが多いフィルタータイプです。

・メリット

安価に入手可能

設置が容易

エアーポンプタイプなら酸素供給が行える

・デメリット

対応サイズは小型水槽のみ

別途エアーポンプが必要になる

エアレーションの音がする

水槽内で目立ち、見栄えが悪い

濾過能力が低い

定期的にろ材を交換する必要がある

エアーポンプに取り付けるスポンジタイプのフィルターです。

物理ろ過メインのような出で立ちですが、じつは「生物ろ過」のためのフィルターになります。

エアレーションとセットで使用すれば、バクテリアが繁殖するだけの酸素を十分に供給でき、スポンジ内で繁殖されたバクテリアが生物ろ過を行います。

これ単体で使用することも可能ですが、見た目よりは濾過能力も高いのですが、それでもやはり外部、上部、底面フィルターに比べると、濾過能力が低く、限界がありますので、外部フィルターや上部フィルターのサブとして使用し、外部や上部フィルターのメンテナンスの手間をできるだけ軽くする、といった使われ方が多いです。

安価ですが、色が濃いため水槽内でかなり目立つのと、スポンジにゴミがつまり目詰りを起こしやすく、目詰りはバクテリアの繁殖に致命的ですので、メンテナンスをこまめに行う必要があります(1回あたりの掃除の手間自体は楽ですが回数が多くなります)。

ディスカス水槽などで他のフィルターと併用してケースをよく見かけます。

・メリット

安価に入手可能

エアーポンプタイプなら酸素供給が行える

水槽内に設置できるため他に場所を必要としない

複数設置が可能なため、大型水槽まで対応できる(見栄えさえ気にしなければ)

・デメリット

ゴミが詰まりやすくフィルター掃除はこまめに行う必要がある

エアレーションの音がする

見栄えが悪い

※流動式フィルターは生物ろ過能力に特化している為

筒状のケース内にろ材を入れ、そこに水流を流すと、その中のろ材が動くタイプのフィルターです。

アクアリウム業界では比較的最近登場したフィルター方式ですが、水処理場でも使用されているろ過方式で、生物ろ過能力には定評があります。また、ろ材が動き続けるため、目詰まりが起こらない、というのもメリットとして挙げられます。

最近kickstarterで登場した「Avo」というメンテナンスいらずをうたった水槽システムでも採用されているろ過方式です

・メリット

生物濾過能力がフィルターの中でも高い

目詰りがおこらないため、長く維持が可能

・デメリット

製品が少ない

流通量が少なくコストが高い傾向あり

物理濾過機能がない

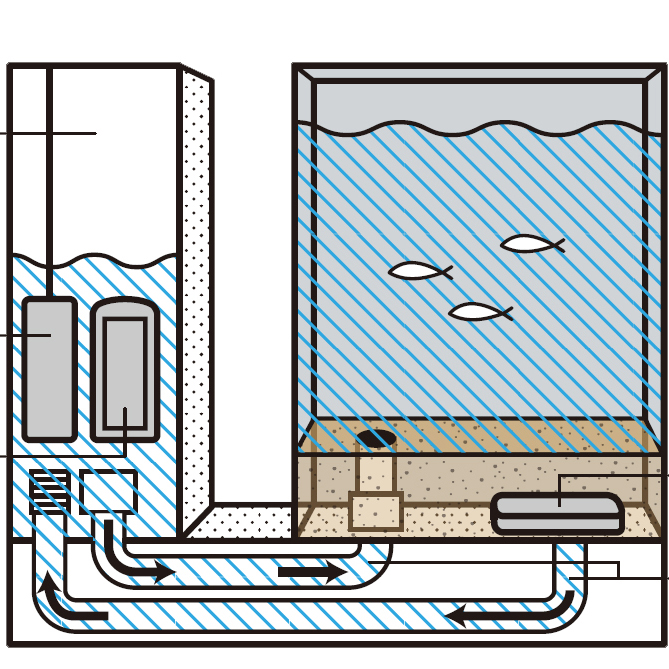

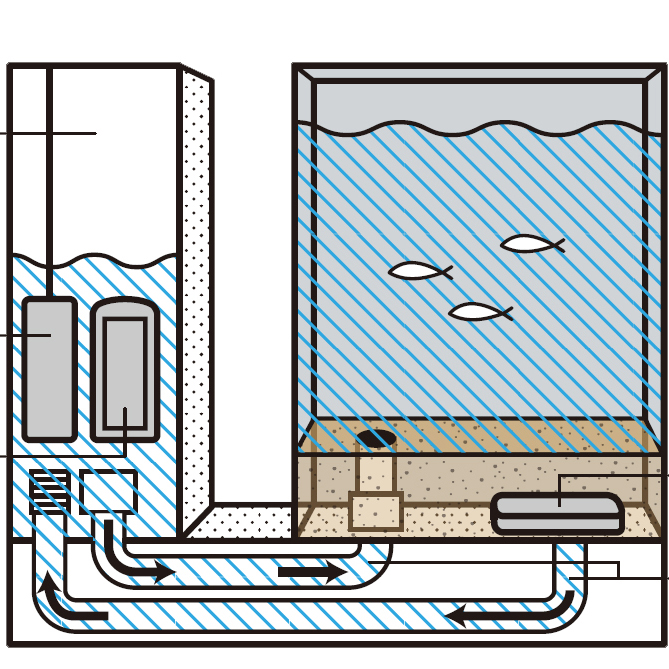

水を、水槽の下に独立したろ過槽に落とし、濾過槽に落とされて濾過された水をポンプで水槽に汲み上げ水槽に戻すろ過システムです。

厳密にはフィルターではなく水槽含めた「水槽システム」ではありますが、フィルター機能を比較する際によく登場しますので記述しておきます。

規模が大きく、その分コストが跳ね上がりますが、濾過能力はフィルター内最強と言われています。そのため水をよごしやすい大型魚飼育や海水水槽で用いられることが多いです。

濾過能力が圧倒的に高いのですが、水を濾過槽に「落とす」ため、酸素は取り込まれやすいのですが、CO2が水の外に逃げてしまいますので水草水槽には不向きです。

・メリット

全フィルター中濾過槽が大きく、濾過能力が最も高い

水換えなどは濾過槽でできるため、生体へのストレスが軽減される

濾過槽の水量分、全体の水の量が増えるため、水質が安定しやすい

強制的に水槽台もセットでついてくるようなものなので収納スペースが広い

拡張性が高く、配管次第で様々なカスタマイズが可能

・デメリット

一式揃える必要があり高価

大掛かりなため設置スペースが必要となる

総重量が重くなるため、設置場所の積載重量を考慮する必要がある

静音性などはカスタマイズ次第なところが多く、知識が必要

水草水槽ということであれば「外部フィルター」が最も向いていますが、サイズ次第では外掛けフィルターでも対応可能です。

流動式フィルターに関しては、高い生物濾過能力を誇りますが、価格が高い上、物理ろ過機能を持っていませんので、他のフィルターと併用することになります。

投げ込みやスポンジフィルターに関しては、あくまでも「サブ」フィルターとしての使用がメインと考えたほうがよく、これをメインでやっていくというのは初心者には難しいかと思います。

オーバーフロー水槽の濾過能力は別格ですがコストが最も高額です。また、カスタマイズ次第、というところもありますので、一概に評価が難しいところです。

write by IFC

それぞれ良い点悪い点があり用途によって使い分けると力を発揮します。

ここでは一般的に購入できるフィルターを紹介し、選び方と特徴を説明します。

フィルターとは?

水槽の水をろ過するために水槽に取り付ける装置のことです。水槽の水は魚のフンや餌の食べ残し、水草の枯れ葉などのゴミや、それらが原因となり発生したアンモニアなどの有害物質によって汚れていきます。

そのまま放置しておくと、汚れや有害物質が原因で生体が死んでしまいます。

その汚れや有害物質を取り除き、きれいな水を保つ装置がアクアリウムにおいてのフィルターの役目です。

フィルターろ材の種類と役割

フィルター内には通常ろ材と言うろ過の能力を司るパーツが入っています。このろ材はゴミをろ過すると徐々に機能が落ちていくものもあり、定期的の交換が必要です。

そしてろ材には基本以下の3つのろ過機能がついています。

物理ろ過

水中のフンや水草の枯れ葉などの大きなゴミを、網やスポンジでとり除くろ過方法です。生物ろ過

フィルター内に微生物(バクテリアの)住処(ろ材)を作り、そこに定着したバクテリア(好気性細菌)の働きによって水の不純物や有機物、有害物質を取り除くろ過方法です。微生物による水の白濁などを抑えたい場合や、アンモニアの分解にはこのろ過能力が重要です。

化学ろ過

濁り、黄ばみが発生した時、その原因となっている物質を吸着・分解する素材(活性炭やゼオライト等)を水中またはフィルター内に入れることで水をろ過する方法です。上記3つのろ過がどれ一つ欠けても水槽は綺麗な状態で維持できません。

アクアリウムのフィルターはこの物理ろ過、生物ろ過、化学ろ過の3つの機能を水槽に導入する装置です。

その機能を持たせるために、ろ材をフィルターのろ過槽に入れます。

どんなに高価なフィルターを購入したとしても、ろ材が無いと機能しません。

そのためろ材はフィルターの本体とも言われるほど重要です。

ろ過の中で最も重要な機能といえるのが、ろ過バクテリアによる生物ろ過になります。

生物ろ過が効率的に働けば、水がきれいになり有害物質が分解されるため、見た目の向上、生体の健康維持、水換えの手間の削減など様々なメリットがあります。

そのため、この良い働きをするろ過バクテリアの繁殖・定着をさせる必要があります。

そのためには下記のような設備・環境が必要です。

・ろ過バクテリアが定着するための素材(ろ材)があること

・酸素が十分に供給されていること

・水流があること

この3つが重要になります。

アクアリウムで良いバクテリアというのは「好気性細菌」という酸素をエネルギーに働くバクテリアになります。

酸素が足りないと「嫌気性細菌」という水槽内の環境に悪影響な物質を排出するバクテリアが繁殖してしまいます。

そのため「ろ過バクテリアのすみかになる場所」が用意されていて、そこには「酸素が十分あり」、それが供給されるように「水が流れていること」が重要になってきます。

フィルターの種類と特徴

種類としては以下の大きく8種類程度あります。外部フィルター

外掛けフィルター

流動式フィルター

上部フィルター

底面フィルター

投げ込みフィルター

スポンジフィルター

オーバーフロー水槽

ここではそれぞれの特徴やメリット・デメリットを説明します。

フィルターの性能・能力比較

全種類のフィルターの比較表です。4段階評価になっています。☆☆☆☆:ない・悪い

★☆☆☆:良くない

★★☆☆:普通

★★★☆:普通より良い

★★★★:非常に良い

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス性 | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 外部 | ★☆☆☆ | ★★★★ | ★☆☆☆ | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★★★ | ★★★★ |

大型 水草 |

| 外掛 | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★★★ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ |

小型 水草 |

| 上部 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ |

大型 生体 |

| 底面 | ★★★☆ | ★★★☆ | ★☆☆☆ | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★★★ | ★★★☆ |

小型 稚魚 エビ |

| 投げ込み | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ |

小型 サブ |

| スポンジ | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★★☆☆ |

小型 サブ |

| 流動式 | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ★★☆☆ |

海水 生体 水草 大型 |

| オーバーフロー | ☆☆☆☆ | ★★★★ | ★★☆☆ | ★★☆☆ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |

海水 大型 |

ここからは各フィルター個別に説明します。

外部フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 外部 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 生体全般、水草 中型水槽以上 |

水槽外に設置するフィルターです。

汎用性の高いフィルターで、ろ材を入れる容器と、その上部や給水口にに水を循環させるためのポンプがついている構造となっています。

ろ材容量が大きいため、強力な生物濾過が実現可能で、濾過能力はフィルターの中でもトップクラスです。そのため、どんなタイプの水槽でも設置できる汎用性の高いフィルターです。

また、耐久性、メンテナンス性が高いのも特徴です。フィルターの中で空気に接触しない構造ですので、水草育成に必須な「二酸化炭素(CO2)」を逃がしにくく、最も水草育成に向いているフィルターでもあります。

水槽台の中などに外部フィルターを収納してしまえば、水槽周りのおさまりも良いですし、何より水槽の中が吸水、排水パイプだけになるので景観を汚さず見栄えもよくなります。

水槽の上部が空くので、照明設置スペースが確保でき、水草育成時の光量も十分に確保できます。また、水槽のメンテナンスもしやすいです。

基本的には大きめの60〜90cm程度のサイズの水槽のラインナップが豊富にありますが、30cm以下のサイズのものも最近多くみられます。設置スペースさえ確保できれば、あらゆるサイズに対応可能です。

・メリット

密閉率が高くCO2が逃げにくいので、水草育成に向いている

水槽の上部を専有しないため、照明を設置するスペースを確保でき、メンテナンスがしやすくなる

静音性が高く、寝室など、音が気になる部屋にも配置しやすい

水槽台の中など見えない場所に設置が可能なため、水槽周りがすっきりする

他のフィルターに比べろ材容量が大きいため、ろ過能力が高い

様々な種類のろ材を使用できる

ホースなどの配管にCO2やエアレーションを直結し、透過効率を上げることができる等、カスタマイズ性が高い

パーツ単位で販売されており、故障してもそのパーツを買い換えればいいため長持ちする

流通しているフィルター方式の中で、水槽のサイズや目的に幅広く対応している。

・デメリット

空気に接触しない構造のため、酸素を取り込みにくく、エアレーションをしないと酸欠になる可能性がある

他のフィルターに比べ値段が高い

設置や、掃除等が他のフィルターに比べ手間

フィルターのための設置スペースが別途必要となる

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

外掛け式フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 外掛け | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 生体全般 中型水槽まで |

コンパクトなろ過装置で、水槽の上部の縁に引っ掛けて使用するタイプのフィルターです。

小型ですので設置、取り外しが楽で、ろ材の交換も手軽に行うことが可能です。

製品によっては「物理ろ過のみ」という商品もあったりますが、最近のものは外部フィルター同様、「生物ろ過」「物理ろ過」「化学ろ過」のろ材をすべて入れることができる商品も流通しています。

ただし、そもそものろ材容量がかなり小さいため、外部フィルターと比べると圧倒的に濾過能力も落ちます。

また、水面と排水パイプの間に高低差があると、水が水面をたたく音がしてしまいます。この高低差を出来る限りなくせば静かにはなりますが、夏場など、水の蒸発が多い時にはいつの間にか音がぴしゃぴしゃなっているということがよくあります。

この高低差を出来る限りなくせば静かにはなりますが、夏場など、水の蒸発が多い時にはいつの間にか音がぴしゃぴしゃなっているということがよくあります。

ろ材の交換は定期的に行う必要があり、頻度としては外部フィルターよりも多いため、ろ材購入費が維持費として発生します。

また、一部商品では、対応水槽サイズの割に水流が強い製品があったりします。

外部フィルターではれば流れの弱い排水パイプに変更したり、壁に水流を当てれば強弱の調整が可能ですが、外掛け式フィルターは固定式ですので水流の調整が難しいです。

水流が強い場合には熱帯魚の体力消耗や、水草の成長阻害などが起きてしまいますので、その場合には板を挟んだり、水流に強い水草に水流をあてワンクッション置く必要があります。

・メリット

安価に入手可能

小型なため、場所を取らず作業が行いやすい

水槽の上部が開くため、照明の設置スペースも確保できる

酸素を比較的取り込みやすい構造

・デメリット

濾過能力が低い

水面を水で叩いてしまう為、CO2が外へ逃げやすい

水面との高低差次第では落水音が出る

水流の調整が難しい

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

上部フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上部 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 生体全般 中型水槽以上 |

水槽上部に載せるように設置し、ポンプで水を汲み上げ濾過槽ので濾過後、水槽に水を戻すという方式のフィルターです。

ほとんどの上部フィルターは、設置するためには水槽にフレーム(黒フチ)が付いていないとうまく固定できないため、フレーム付き水槽を購入するか、別途フレームが必要になります。

ただ、フレーム(黒フチ)はあまり見た目がよくないことから、最近はフレームレス水槽が人気となり、それに伴い上部フィルターもあまり使われなくなりました。

(最近はフレーム無し水槽で使用できるタイプもでてきましたが一般的ではありません。)

また、外部フィルターとよくろ過能力を比べられたりしますが、

酸素供給量は「上部フィルター」が強いのでその分バクテリアが繁殖しやすく、ろ材容量は「外部フィルター」が大きいので、その分純粋なろ過能力が高くなっています。

このように、どちらにもメリットが有りますので一概にどちらが高いとはいえません。

外部フィルターでも、エアレーションや水草の光合成などで十分酸素を確保すればろ材容量の分外部フィルターのほうが「濾過能力が高い」といえます。

もちろんエアレーションをしなければバクテリアの繁殖に影響が出ますのでその時は「上部フィルターのほうが濾過能力が高い」といえるかと思います。

ただ、どちらでも対応サイズの規格を購入すれば問題なく有害物質を濾過できますので、その他の項目で選んだほうがいいかと思います。

・メリット

メンテナンスが楽

別の設置スペースが必要ない

物理ろ過が得意

酸素を取り込みやすい構造になっているため、生体、バクテリアが酸欠にならない

安価に入手可能

・デメリット

水面を水で叩いてしまう為、CO2が外へ逃げやすい

水槽上部を専有するため、見栄えが悪い

水槽上部半分を専有するため、照明設置のスペースが限られる(光量を求める水草の育成が困難)

落水音とモーター音が出る

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

底面フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 底面 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 小型の生体、水草 |

水槽の底に、すのこのように穴が合いたフィルターを起き、その上にセラミックサンド・溶岩石・吸着系ソイルなど、多孔質な底床(バクテリアの住処)を敷き、ポンプやモーターで水を循環させ、底床自体をろ材として使いろ過する方式です。

底床全体をろ材として使用するため、ろ材容量が他のフィルターよりも圧倒的に大きいことから、生物ろ過能力が非常に高いと言われています。

ただし、同時に、物理ろ過も底床により行われますので、何も対策をしないと底床にどんどんゴミが蓄積してしまいます。

そうなると目詰りを起こしたりしますので、底床をプロホースで定期的に掃除するか、バクテリアが分解できる程度のゴミの量でまわしていく形となります。

金魚や大型肉食魚等のゴミが大量に出るタイプの生体には不向きといえます。反面シュリンプ系の小型生体には向いています。 水槽サイズが大きくなればなるほど底床掃除が手間になるため、個人の気合次第ですが、基本的には60cm水槽までと考えたほうがいいでしょう。

また、底面フィルターの方式には2種類あり、

底面フィルターから水を吸い上げるタイプ

外部フィルターなどの排水パイプを底面フィルターに繋いで底床から排水させる吹き上げタイプ

があります。

・メリット

安価に入手可能

底床がろ材となるため生物ろ過能力が高い

水槽上部のスペースが空くため、作業を行いやすい・見栄えがいい

水槽外に設置スペースが必要ない

エアレーションの音のみで比較的静か

位置がバッティングしないため、その他のフィルター(外部、上部、外掛け)と連結・併用させやすい

・デメリット

底床掃除に気を使う必要がある

大型水槽は手間が多く不向き

水草はソイル内の通水性が増し健全な状況を作れるのですが、フィルターの交換の際にはリセットするしか無い

底面フィルターに向いている底床と向いていない底床がある

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

水中(投げ込み)フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中型水槽以下 |

その名の通り、水槽の中にフィルターそのものを入れて使用するタイプのフィルターです。水中フィルターとも呼ばれています。

エアレーションをチューブなどで連結し、その泡によって水流を作り出すタイプと、水中ポンプで水流を作り出すタイプが有ります。

上の写真の左側がエアーポンプ方式、右側が水中ポンプ方式です。

一般的には「投げ込みフィルター」と行ったらエアレーションもセットでついてくるタイプのものが多いです。

小型水槽のメインとして使用するか、大型水槽のサブフィルターとして使用することが多く、小型の金魚水槽や、小型の水槽入門セット等にセットでついてくることが多いフィルタータイプです。

・メリット

安価に入手可能

設置が容易

エアーポンプタイプなら酸素供給が行える

・デメリット

対応サイズは小型水槽のみ

別途エアーポンプが必要になる

エアレーションの音がする

水槽内で目立ち、見栄えが悪い

濾過能力が低い

定期的にろ材を交換する必要がある

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

スポンジフィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| スポンジ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 45cm 以下 |

エアーポンプに取り付けるスポンジタイプのフィルターです。

物理ろ過メインのような出で立ちですが、じつは「生物ろ過」のためのフィルターになります。

エアレーションとセットで使用すれば、バクテリアが繁殖するだけの酸素を十分に供給でき、スポンジ内で繁殖されたバクテリアが生物ろ過を行います。

これ単体で使用することも可能ですが、見た目よりは濾過能力も高いのですが、それでもやはり外部、上部、底面フィルターに比べると、濾過能力が低く、限界がありますので、外部フィルターや上部フィルターのサブとして使用し、外部や上部フィルターのメンテナンスの手間をできるだけ軽くする、といった使われ方が多いです。

安価ですが、色が濃いため水槽内でかなり目立つのと、スポンジにゴミがつまり目詰りを起こしやすく、目詰りはバクテリアの繁殖に致命的ですので、メンテナンスをこまめに行う必要があります(1回あたりの掃除の手間自体は楽ですが回数が多くなります)。

ディスカス水槽などで他のフィルターと併用してケースをよく見かけます。

・メリット

安価に入手可能

エアーポンプタイプなら酸素供給が行える

水槽内に設置できるため他に場所を必要としない

複数設置が可能なため、大型水槽まで対応できる(見栄えさえ気にしなければ)

・デメリット

ゴミが詰まりやすくフィルター掃除はこまめに行う必要がある

エアレーションの音がする

見栄えが悪い

上記でご紹介したフィルターはこちらからご購入できます。

流動式フィルター

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 流動式 | 2 | 1(5)※ | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 全サイズ |

筒状のケース内にろ材を入れ、そこに水流を流すと、その中のろ材が動くタイプのフィルターです。

アクアリウム業界では比較的最近登場したフィルター方式ですが、水処理場でも使用されているろ過方式で、生物ろ過能力には定評があります。また、ろ材が動き続けるため、目詰まりが起こらない、というのもメリットとして挙げられます。

最近kickstarterで登場した「Avo」というメンテナンスいらずをうたった水槽システムでも採用されているろ過方式です

・メリット

生物濾過能力がフィルターの中でも高い

目詰りがおこらないため、長く維持が可能

・デメリット

製品が少ない

流通量が少なくコストが高い傾向あり

物理濾過機能がない

上記でご紹介したフィルターは店頭でのみご購入いただけます。

オーバーフロー

| 方式 | 価格 | ろ過力 | メンテナンス | 静音性 | 見栄え | 水草 育成 |

生体 育成 |

オススメ 水槽 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| オーバー フロー |

1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 60cm 以上 |

水を、水槽の下に独立したろ過槽に落とし、濾過槽に落とされて濾過された水をポンプで水槽に汲み上げ水槽に戻すろ過システムです。

厳密にはフィルターではなく水槽含めた「水槽システム」ではありますが、フィルター機能を比較する際によく登場しますので記述しておきます。

規模が大きく、その分コストが跳ね上がりますが、濾過能力はフィルター内最強と言われています。そのため水をよごしやすい大型魚飼育や海水水槽で用いられることが多いです。

濾過能力が圧倒的に高いのですが、水を濾過槽に「落とす」ため、酸素は取り込まれやすいのですが、CO2が水の外に逃げてしまいますので水草水槽には不向きです。

・メリット

全フィルター中濾過槽が大きく、濾過能力が最も高い

水換えなどは濾過槽でできるため、生体へのストレスが軽減される

濾過槽の水量分、全体の水の量が増えるため、水質が安定しやすい

強制的に水槽台もセットでついてくるようなものなので収納スペースが広い

拡張性が高く、配管次第で様々なカスタマイズが可能

・デメリット

一式揃える必要があり高価

大掛かりなため設置スペースが必要となる

総重量が重くなるため、設置場所の積載重量を考慮する必要がある

静音性などはカスタマイズ次第なところが多く、知識が必要

上記でご紹介したフィルターを搭載した水槽はこちらからご購入できます。

フィルターの選び方まとめ

基本的にはフィルター方式は、自分がしたいアクアリウム次第でほぼ決まってきます。水草水槽ということであれば「外部フィルター」が最も向いていますが、サイズ次第では外掛けフィルターでも対応可能です。

流動式フィルターに関しては、高い生物濾過能力を誇りますが、価格が高い上、物理ろ過機能を持っていませんので、他のフィルターと併用することになります。

投げ込みやスポンジフィルターに関しては、あくまでも「サブ」フィルターとしての使用がメインと考えたほうがよく、これをメインでやっていくというのは初心者には難しいかと思います。

オーバーフロー水槽の濾過能力は別格ですがコストが最も高額です。また、カスタマイズ次第、というところもありますので、一概に評価が難しいところです。